Flora von Bayern – Auswertung historischer Belege aus bayerischen Herbarien

Sie sind hier: Projekte → Flora von Bayern – Auswertung historischer Belege aus bayerischen Herbarien

Inhaltsverzeichnis

Erfassung von Herbardaten 2012–2019

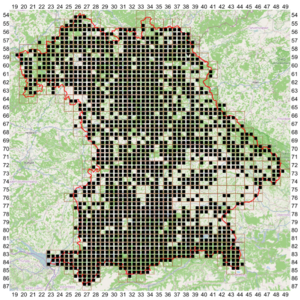

Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) fördert seit 2012 die Erfassung und Auswertung von Herbarbelegen der Rote Liste Kategorien 0 (ausgestorben), 1 (vom Aussterben bedroht) und 2 (stark gefährdet). Dadurch konnten bis 2019 über Aufträge an die Bayerischen Botanischen Gesellschaft beinahe 31.000 Herbarbögen (Stand Ende 2019) bearbeitet und die textuellen Daten ihrer Etiketten digital erschlossen werden. Mehr als 30.300 der Belege konnten TK25-Quadranten zugeordnet und damit georeferenziert werden. Sie verteilen sich auf die Herbarien in München, i. e. Botanische Staatssammlung München, SNSB (M) und Herbarium der LMU (MSB), das Herbarium Regensburg (REG), das Herbarium der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg (NHG), das Herbarium der Universität Erlangen-Nürnberg, Herbarium Erlangense (ER), das Herbarium der Universität Bayreuth (UBT) und das Herbarium der Universität Würzburg (WB). Die Datenerfassung soll in den nächsten Jahren an allen bayerischen Herbarien fortgesetzt werden.

Vorgehen bei der Erfassung historischer Herbardaten aus Bayern

Die Recherchearbeit zum Auffinden der historischen Belege in den einzelnen Sammlungen setzt eine spezielle Erfahrung der durchführenden MitarbeiterInnen in Hinblick auf die systematische Aufstellung des jeweiligen Herbariums und dessen Entstehungsgeschichte voraus. Eine Betreuung durch den oder die zuständige(n) SammlungskuratorIn ist daher unerlässlich. Desweiteren sind botanisches Fachwissen über die Pflanzenarten in Bayern, ihre historischen Namen und Fachkenntisse zum potentiellen Vorkommen der Pflanzen wichtig.

Die eigentliche Erfassung von Herbardaten geht weit über das bloße Abschreiben eines Textes hinaus und gestaltet sich nicht immer ganz einfach. Die zu erfassenden Daten sind auf einem oder mehreren Etiketten vermerkt, die auf dem Papierbogen mit der getrockneten Pflanze, dem Herbarbeleg, aufgeklebt bzw. andersweitig befestigt sind. Etiketten können vom Sammler selbst mit Maschine geschrieben (i. d. R. bei Belegen nach ca. 1945) oder handschriftlich verfasst sein (i. d. R. bei alten bis sehr alten Belegen). Weiterhin gibt es Belege, auf denen außer dem handgeschriebenen Etikett auch eine „Übersetzung“ in Maschinenschrift aus späterer Zeit vorhanden ist. Auch gibt es Etiketten (vor allem aus Eksikkatenserien), die mit Hilfe verschiedener Druckverfahren hergestellt wurden, wie sie bereits seit mehreren Jahrhunderten im Einsatz sind. Druck-, Maschinen- oder Computerschrift ist natürlich meist ohne Problem lesbar. Schwieriger ist es naturgemäß, die diversen Handschriften der verschiedenen Sammler zu entziffern, zumal wenn die Texte in deutscher Sütterlinschrift verfasst wurden. Bei den nachträglich, also nicht vom Sammler selbst in Maschinenschrift verfassten Texten kommt es dabei immer wieder zu Fehlinterpretationen. Beispiele sind „Hoba“ und „Waha“, Namen, die der „Übersetzer“ aus dem richtigen Ortsnamen „Woja“ heraus zu lesen glaubte. Weitere Beispiele: Aus dem richtigen „Mamminger Schwaige“ macht die Übersetzung „Mauringer Schwaige“, der echte Ort „Ascholding“ wird zu „Affolding“.

Daneben muss die Ortsangabe richtig erkannt und zugeordnet und – falls möglich – der passende TK25-Quadrant ausgewählt werden. Die Webseite „FIN-WEB (Online-Viewer) erweist sich dabei als sehr hilfreich, da Orte und Anschriften leicht gesucht werden können. Bei schwierigeren Ortsangaben benötigt man andere Suchwege. In manchen Fällen ist es erforderlich ältere Landkarten zu Rate zu ziehen, in denen heute nicht mehr existierende Ansiedlungen eingetragen sind. Bei unzureichenden Ortsangaben kann es sich trotz umfangreicher Recherchen als unmöglich erweisen, einen richtigen Ortsbezug herzustellen. Ältere Höhenangaben sind zum Teil in Pariser Fuß (entspricht 0,3248 Meter) angegeben.

Auch die alten, oft seit langem nicht mehr gebräuchlichen botanischen Namen sind teilweise nicht leicht zu entziffern, werden aber als Originalzitat erfasst. Erfahrungen im Umgang mit Taxonomie und Nomenklatur ermöglichen dann deren Bewertung und Zuordnung zu Namen aus der aktuellen taxonomischen Referenzliste. So wird aus der alten Caucalis latifolia L. die heutige Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Minuartia tenuifolia (L.) Hiern. var. Vaillantiana DC. heißt heute Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.) Kerguélen, Anemone patens L. und Anemone vernalis L. werden als Pulsatilla patens (L.) Mill. bzw. Pulsatilla vernalis (L.) Mill. benannt und aus Orchis sambucinus L. var. purpureus Koch wird Dactylorhiza sambucina (L.) Soó.

Digitalisierung der historischen Herbardaten

Um die Erfassung historischer Herbardaten universell (nach-)nutzbar zu machen, ist es wichtig, dass bei der Digitalisierung der Etiketten eine stabile und dauerhaft mit dem Herbarbogen verbundene Referenznummer als eindeutiger "Identifier" vergeben wird und dokumentiert wird. In den Münchner Herbarien ist dies die Barcode-Akzessionsnummer (M- oder MSB-) der Herbarbögen. Damit können später digitale Daten und einzelne Herbarbelege miteinander in eindeutigen Bezug gesetzt werden und auch ggf. separat erhobene Forschungsdaten, z.B. DNA-Sequenzdaten sowie Bildobjekte mit Herbarbeleg und digitalen Daten verknüpft werden.

Das nachhaltige Management digital vorliegender Herbardaten soll über die Datenbanken und Managementsysteme der einzelnen Einrichtungen erfolgen. Dazu erweist es sich als unabdingbar, bereits bei der Datenerhebung zwischen der korrekten Übertragung jeglicher Originaldaten zu Fundort, Standort und Pflanzenname, wie auf dem Herbaretikett verbatim verzeichnet, und der Interpretation der Information zu unterscheiden. Das jeweilige Vorgehen sollte gut dokumentiert werden.

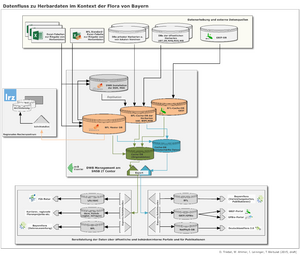

Die erhobenen Daten werden zunächst in eine als Vorlage bereitgestellte Excel-Tabelle eingegeben. Diese wird später als csv-Datei über ein Importschema in die SQL-Datenbanken der Diversity Workbench, installiert am SNSB IT Center, importiert.

Die Herbardaten werden über den etablierten Datenfluss des Flora-von-Bayern-Projektes (BFL) prozessiert und über verschiedene online-Portale bereitgestellt.

Herbardaten als wichtiger Baustein einer neuen Flora von Bayern

Daten zur Identität/Bestimmung von herbarisierten bayerischen Pflanzen sind besonders wertvoll, da sie im Gegensatz zu Literaturdaten und Beobachtungsdaten einer direkten wissenschaftlichen Überprüfung am Objekt unterzogen werden können. Eine Auswertung von Herbarmaterial gilt daher als wesentliche Grundlage für eine Neuauflage einer Flora von Bayern und für die Überprüfung der Plausibilität von bereits (online) verfügbaren Beobachtungs- und Literaturdaten. Sie schließt zusammen mit Literaturauswertungen Kenntnislücken in Fragen der historischen Verbreitung von Pflanzen in Bayern. Die Kenntnis historischer Verbreitungsmuster hilft ganz wesentlich bei einer Beurteilung der Bestandsentwicklung und damit einer fundierten Einstufung von Sippen in die Gefährdungskategorien der Roten Liste (siehe auch Aktualisierung der Roten Liste der Gefäßpflanzen Bayerns).

MitarbeiterInnen 2012–2019

Folgende Personen waren und sind mit der Erfassung an den einzelnen bayerischen Herbarien betraut:

- M: Dr. Alexander Rockinger, Dr. Sabine Rösler, Dr. Siegfried Springer

- ER: Prof. Dr. Werner Nezadal, Almut Uhl

- NHG: Claudia Frosch-Hoffmann

- REG: Jürgen Klotz

- UBT: Dr. Ulrich Meve

- WB: Prof. Dr. Lenz Meierott

Prof. Dr. Lenz Meierott, Dr. Andreas Fleischmann, Dr. Wolfgang Lippert († 2018) koordinierten die Arbeiten vor Ort. Zusammen mit Marcel Ruff kontrollierten sie die Daten auf Qualität und Plausibilität.

Erfahrungsberichte der MitarbeiterInnen werden derzeit im internen Bereich des Bayernflora-Wikis gesammelt. Die Fortsetzung der Erfassung von Herbardaten auf ehrenamtlicher Basis ist willkommen (siehe Mitarbeit).

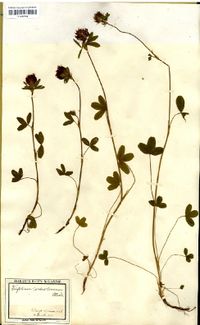

Erste Auswertungen

Auswertungen sind vorgesehen. Geplant sind Statistiken zur Anzahl der dokumentierten Arten pro RL-Kategorie, Zahl der Belege, für die eine TK25-Quadrant-Zuordnung möglich war, Beschreibungen der Herbarfunde zu in Bayern oder in den acht Florenregionen ausgestorbenen oder verschollenen Arten (mit Bezug zu den einzelnen Regionen und Zeit des letzten Fundes) und einiges mehr. Als ältester bayerischer Nachweis firmiert derzeit der abgebildete Beleg von Trifolium ochroleucum (heute T. ochroleucon Huds.), der im Jahr 1770 bei Erlangen gesammelt wurde (M-0283796). Er stellt einen historischen Erstnachweis der Sippe im TK25-Quadranten 6431/2 oder 6432/1 dar.

Anzahl der zwischen 2012 und 2019 erfassten Belege je Herbar; siehe auch Klotz (2017):

| M und MSB | REG | NHG | ER | UBT | WB |

|---|---|---|---|---|---|

| 23.826 | 1.718 | 2.027 | 1.468 | 332 | 1.512 |